- 「もうすぐ子どもが帰ってくる…でも、米研ぐのめんどくさい…」

- 「冬場は水が冷たくて、手がかじかんでつらい」

- 「朝のお弁当づくり、1分1秒でも惜しい…」

そんなふうに思ったこと、ありませんか?

結論から言うと——米は研がなくてもちゃんと炊けます!

しかも、工夫すればとってもおいしく仕上げることができるんです。

「たかが米研ぎ」かもしれません。

でも、毎日のことだからこそ、その小さな手間が積み重なると、ものすごく大きなカベになるんですよね。

でも同時に、「研がないなんてズボラすぎる?」「本当に安全なの?」「味が落ちるんじゃない?」という心のどこかにある罪悪感や不安もつきまといます。

このブログでは、そんなリアルな声に寄り添いながら、「米を研がずに炊く」ってどういうことなのか、どんな味になるのか、体に悪くないのか、そしてそれによって得られる本当のメリットを、やさしく・ていねいに解説していきます。

たとえば、

- 忙しい日常の中で手間をぐっと減らす工夫

- 節水&環境へのちょっといいこと

- 無洗米とふつうのお米、結局どっちがいいの? など、読んでスッキリ、明日から使える知識がぎゅっと詰まっています。

料理が苦手な人にも、毎日頑張っている人にも「これでいいんだ」って思ってもらえる内容です。

ぜひ、最後まで読んで「自分に合ったお米の炊き方」を見つけてくださいね。

米は研がずに炊ける?意外な常識の真相

「研がない炊飯」とは何を指すのか

「研がない炊飯」とは、米を水で洗ったり研いだりする工程を省き、そのまま炊飯器に入れて炊く調理方法を指します。

一般的な白米は、精米の過程で完全には取り除けないぬかや小さな異物が残っているため、調理前に水でしっかり洗うことが推奨されています。

これは食味を良くするだけでなく、余分なにおいや雑味を減らすためでもあります。

しかし、近年では炊飯器の性能が飛躍的に向上し、さまざまな炊飯モードが搭載されるようになったこともあり、「研がない」というスタイルが現実的な選択肢となってきました。

また、料理研究家や一部の専門家からも「実は研がなくてもおいしく炊ける」という意見が出始め、注目を集めています。

無洗米と通常の白米の違いとは

無洗米とは、精米後に特殊な加工を施して、ぬか層をほぼ完全に取り除いた状態のお米のことを指します。

この処理により、研がずにそのまま炊くことができるため、時短と利便性に優れているのが特徴です。

一方で、通常の白米は微量のぬかやゴミが付着していることが多く、研ぎが不十分だと雑味やにおいの原因となる可能性があります。そのため、一般的には軽く数回水を替えて洗う必要があります。

ただし、ここ数年で無洗米の加工技術は大きく進歩しており、「味が落ちる」という従来のイメージは大きく改善されています。

手軽さと美味しさの両立が可能となっている今、日々の食事における強力な味方と言えるでしょう。

なぜ米を研がずに炊く人が増えているのか

忙しい現代人の時短ニーズ

仕事に追われるビジネスパーソンや子育てに忙しい家庭では、毎日の調理時間を1分でも短縮したいという強いニーズがあります。

米を研ぐ作業は一見すると単純に思えますが、数回の水替えや手作業が必要で、時間も労力もかかります。

研がずに炊くことで、平均3〜5分の手間と数リットルの水の使用を削減できます。これが毎日続けば、月単位・年単位で見ると大きな差となるため、時短を重視するご家庭にとって「研がない炊飯」は非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

また、調理工程が減ることで料理のハードルが下がり、料理が苦手な人や初心者にとっても心理的な負担を軽減する効果があります。

エコ・節水という環境意識の高まり

現代では、SDGsや環境問題への意識が高まっており、家庭レベルでも水の使用量を抑えたいと考える人が増えています。

実際、1回の米研ぎで使う水の量は約2〜3リットルと言われており、1日1回の炊飯であっても年間で700〜1,000リットル近い水が使用されている計算になります。

無洗米を使って研がずに炊くことで、大幅な節水が実現できるだけでなく、炊飯にかかる時間や労力も削減できるため、エコ志向の家庭には最適です。

さらに、こうした生活スタイルの変化は、子どもたちへの環境教育にもつながります。

研がずに炊いた米の味と食感はどう変わる?

風味や甘みへの影響

米を研がずに炊いた場合、表面に残るぬかや微細な粉が影響し、やや香ばしい風味や独特の雑味を感じることがあります。

ただし、これはあくまで通常の白米を使用した場合であり、無洗米を用いればほとんど気にならないレベルに抑えられます。

一方で、「研がないことで米本来の風味を保てる」と評価する専門家もおり、米の品種や保存状態によっては、自然な甘みや香りが引き立つという利点もあります。実際に炊いてみて、自分の好みに合うかどうかを試してみるのがおすすめです。

また、水質や炊飯器の性能によっても味に差が出るため、研がない炊飯を取り入れる場合は、美味しく仕上げるための条件を整えることが重要です。

食感(粘り・硬さ)の違い

研がない状態で炊いた米は、表面に残るぬか分により水分の吸収がやや鈍くなる傾向があります。

これにより、仕上がりがやや硬めになることがありますが、必ずしも悪いことではありません。硬めのご飯を好む人にとってはむしろちょうど良い食感になるケースも多いです。

また、炊く前に水に浸す時間を少し長めに設定したり、水加減を調整することで食感のコントロールが可能です。数回試してみて、自分の理想に近い炊き上がりを見つけていくと良いでしょう。

さらに、玄米や分づき米といった種類の米では、元々しっかりとした噛み応えが特徴なので、研がない調理法とも相性が良いと言われています。

米を研がないと体に悪い?健康面への影響

衛生面のリスクとその程度

「研がずに炊くと不衛生なのでは?」と不安に思う方は多いかもしれません。

確かに、白米には収穫から精米、包装までに付着する微細なゴミやほこり、農薬の残留がごく少量含まれる可能性があります。これらを洗い流す目的で一般的には米を研ぐ習慣があります。

しかし、日本国内で流通している白米は非常に高い衛生基準で管理されており、そのまま炊飯しても健康被害が出るようなレベルではないとされています。

定期的な検査や保管時の管理体制により、日常的な摂取にはまず問題がないと考えてよいでしょう。

とはいえ、長期保存された米や、湿気の多い環境で保管されたものは、カビや異臭の原因になることもあるため、注意が必要です。

特に梅雨の時期や密閉容器に入っていない米には、慎重な取り扱いが求められます。

米ぬかの栄養と健康効果

白米の表面にわずかに残っている米ぬかには、実は栄養が含まれています。

ビタミンB群、ミネラル、食物繊維などが豊富で、「研がずに炊くことでこれらの栄養素をより多く摂取できる」とも言われています。特に現代人に不足しがちな栄養素が多く含まれている点は見逃せません。

実際に、無洗米や発芽玄米のように米ぬかの栄養を残した製品が健康志向の人々に人気を集めていることからも、その価値がうかがえます。

近年では、米ぬかを活用したスムージーや米ぬか入り健康食品も注目を集めており、米を洗いすぎないことのメリットが再評価されています。

ただし、これらの栄養成分はあくまで微量であり、バランスの良い食事の一部として捉えることが大切です。

過剰な期待を抱くのではなく、日々の食生活の中での「ちょっとした栄養補強」として活用するのが理想的です。

本当に米は研ぐべきなのか?専門家の視点

研ぐことで得られるメリットと目的

米を研ぐ最大の目的は、表面の汚れを除去し、雑味を取り除くことです。

特に精米したての米は、糠(ぬか)の成分が表面に多く残っており、これを落とすことで、よりクリアでふっくらした炊き上がりになります。炊きあがった米の香りや透明感、艶のある外観も、研ぎ方次第で大きく変わってきます。

また、研ぐことで米粒の表面がなめらかになり、水分の浸透が均一になるため、ムラなく炊きあがるという利点もあります。

つまり、「味」「香り」「食感」のすべてにおいて、米を研ぐことが一定の品質向上につながるのです。特に来客時やお祝いごとなど、米の美味しさにこだわりたい場面では、しっかりとした米研ぎが重要になります。

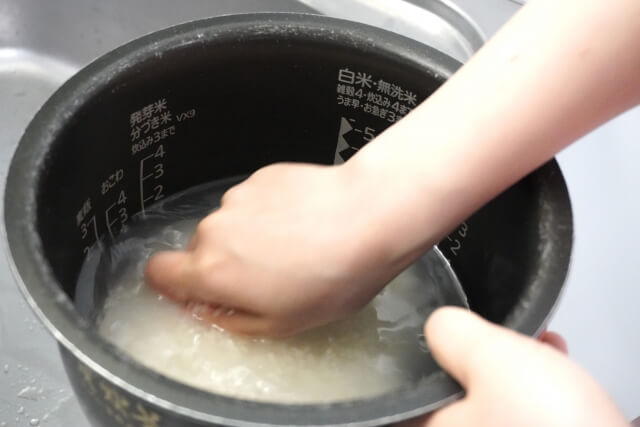

正しい米研ぎの方法と注意点

米を研ぐ際は、最初の水がもっとも重要です。これは米が最初に吸収する水だからこそ、臭いや雑味のない冷水を使うべきなのです。

最初のすすぎは素早く、あとの研ぎはゴシゴシと力を入れずに、やさしく20〜30回を目安にしましょう。指先で円を描くようにして、摩擦を活かして糠を落とすのがコツです。

また、すすぎすぎると逆に旨味成分まで流れてしまうため、3〜4回の研ぎで十分です。洗いすぎによってお米が割れてしまうと、粘り気が過剰になり、ベチャついた炊き上がりになってしまうこともあります。

最近では「無洗米」も普及しており、研がずに炊けるタイプも選択肢として考えられます。

無洗米は工場であらかじめ表面の糠を除去してあるため、栄養と味のバランスを取りつつ、手間を省ける便利な製品です。

実践!研がずに美味しく炊くためのコツ

おすすめの炊飯器設定と炊き方

「研がずに炊いたら味が落ちるのでは?」という懸念はよく聞きますが、炊飯器の性能をうまく活用することで驚くほど美味しく炊き上げることが可能です。

実際、近年の炊飯器はテクノロジーが進化しており、細かい火力調整や吸水制御が自動で行われるため、失敗が少なくなっています。

まず、最新の高機能炊飯器には「無洗米モード」や「吸水時間調整機能」が搭載されていることが多く、これらを活用することで、研がずともふっくらとした仕上がりが期待できます。

炊飯モードの選択肢がある場合は、「無洗米」または「おかゆ」設定で吸水を長めに取ることもおすすめです。

さらに、炊き上がりの直後にすぐに蒸らしを行い、しゃもじで優しく混ぜることで、余分な水分を飛ばし、均一な食感を得ることができます。

浸水・水加減の調整ポイント

研がない場合、米が水分を吸収しづらいため、通常よりも長めに浸水時間を設けることが重要です。

目安としては30分〜1時間の浸水がおすすめです。寒い時期や冷蔵庫で保管していた米の場合は、さらに15分程度長めに浸水させると良いでしょう。

また、水加減についても、通常より5〜10%多めに水を加えると、ちょうどよい柔らかさになります。

水量は炊飯器の目盛に頼るだけでなく、実際の米の状態や季節によって微調整することが大切です。

夏場は水温が高くなるため、冷水を使用することでよりシャッキリとした食感に仕上がります。反対に冬場は温度が下がるため、ぬるま湯を使うことで吸水を促進するのも効果的です。