「えっ……なにこれ?なんでこんな色に?」

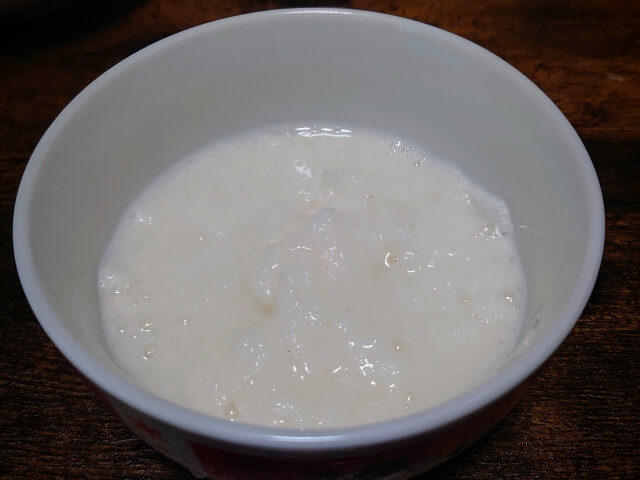

白くてフワッとしたとろろをイメージして、すりおろした長芋がまさかの紫色に変わっていく瞬間、目を疑ったことはありませんか?

- 「もしかして腐ってる?」

- 「お腹壊したらどうしよう…」

- 「夕飯に出すつもりだったけど、怖くて全部捨ててしまいました」

- 「子どもに食べさせるのが不安で…これってOKな色なの?」

見慣れない紫色は、なんとなく体に悪そうで、本当に食べていいのか悩んでしまいますよね。

でも、安心してください。

長芋が紫色になるのは自然な反応で、ほとんどの場合は食べてもまったく問題ありません。

この記事では、紫色に変わる仕組みやその安全性、さらには変色を防ぐ保存・調理のコツ、見た目が気になるときの対処法まで、やさしい言葉で丁寧に解説しています。

「もう捨てないで大丈夫」「安心して料理に使える」そんな気持ちで読み終えられるように、料理が苦手な方でも安心して読める記事に仕上げています。

あなたのその不安、ここで一緒に解消していきましょう。

長芋をすりおろしたら紫になるのはなぜ?

紫山芋と長芋の違いとは?

まず、混同しやすい「紫山芋」と「長芋」の違いについてご説明します。

紫山芋は、もともと中身が紫色をしている品種で、すりおろした際もそのまま紫色を保ちます。

一方、スーパーでよく見かける一般的な長芋は、すりおろした直後は白いものの、時間が経つと紫やグレーに変色することがあります。

つまり、最初から紫の山芋がある一方で、調理中に紫へと変化する長芋も存在するのです。

これは品種の違いによるもので、見た目の変化だけでは判別が難しいこともあるため、混乱しがちですね。

酸化とポリフェノールの関係

長芋の変色には「酸化」と「ポリフェノール」という成分が大きく関係しています。

長芋にはポリフェノールが含まれており、すりおろすことで空気と触れ合い、化学反応を起こします。

その結果、紫色に変化してしまうのです。

この反応は、りんごが茶色くなる現象と同じ原理で、人体にとって有害なものではありません。

むしろ、ポリフェノールは抗酸化作用を持ち、健康に良い成分としても知られています。

変色するタイミングと条件

変色は、すりおろした瞬間ではなく、数分から十数分の間に徐々に起こります。

特に夏場のような高温の環境や、湿度の高い場所に置いたままにしておくと、酸化が進行しやすくなります。

また、すりおろした後に放置せず、すぐに調理や盛り付けに使うことで変色を防ぎやすくなります。 見た目をきれいに保ちたいときは、調理のタイミングにも気をつけましょう。

アルカリ性や金属との接触で起こる化学反応

意外と知られていないのが、金属製の調理器具が変色を引き起こす原因になることです。

特にステンレスやアルミ素材のおろし器、ボウルなどを使用すると、金属イオンと長芋の成分が反応し、紫や青っぽい色に変わりやすくなります。

そのため、変色を防ぐには、プラスチックやセラミック製のおろし器や調理器具の使用がおすすめです。

紫色に変わった長芋は食べても大丈夫?

紫色の変色=腐敗ではない理由

一番気になるのは、「この紫色、本当に食べても平気なの?」という疑問ですよね。

でも結論として、紫色の変化は腐敗ではなく自然な現象です。 酸化によるものなので、基本的には安全に食べることができます。

ただし、食べられない状態との違いを見極めることも大切です。

長芋の変色とアレルギー・食中毒との違い

長芋には「シュウ酸カルシウム」という成分が含まれており、人によっては口の中や喉がピリピリするような刺激を感じることがあります。

これは変色とは別の要因によるもので、アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方は、手袋を使用するのも安心です。

一方で、食中毒のような症状(腹痛・吐き気など)が出ることは非常にまれで、変色しただけでは食中毒とは直結しません。 心配なときは、体調に合わせて無理をせず控えるようにしましょう。

食べられる状態と危険な変色の見分け方

以下のようなポイントに注意すれば、安心して食べることができます:

- 色が紫でも酸っぱい臭いや腐敗臭がなければOK

- 水分や粘り気が保たれていること

- 明らかな苦味や酸味がなければ問題なし

逆に、

- 強いアンモニア臭や酸っぱい臭いがある

- 表面にカビのような斑点が出ている

- 粘り気がなく、乾いて固くなっている

といった場合は、食べるのを避けるようにしましょう。

紫だけじゃない!黒・茶色に変色する場合の対処

長芋は紫色のほかに、黒っぽくなったり茶色っぽく変色することもあります。

これは酸化の進行や、鉄分などの金属成分と反応した可能性が考えられます。

見た目が気になるときは、酢やレモン汁を加えることで色味が落ち着くことがあります。

また、すりおろす際にレモン水で表面を濡らすと、酸化を抑える効果もあります。

変色を防ぐ保存・調理のコツ

すりおろす前の保存と取り扱いの注意点

長芋はとても繊細な食材です。

保存方法が適切でないと、すぐに変色や乾燥が進んでしまいます。

購入後は、新聞紙やキッチンペーパーで包み、冷蔵庫の野菜室に立てて保存するのがおすすめです。 空気に触れることで酸化しやすくなるため、切り口はラップできっちり覆ってから保存するようにしましょう。

また、できるだけ早めに使い切ることも大切です。

数日以上保存したい場合は冷凍保存を検討するとよいでしょう。

変色を抑える切り方・すり方の工夫

すりおろす際は、金属製のおろし器ではなく、プラスチックやセラミック製のものを使用することをおすすめします。

すりおろす動作も、できるだけ早めに、空気に触れる時間を短くするよう意識しましょう。

また、すぐに使用しない場合は、すりおろした直後にラップでぴったりと密閉することで、酸化を遅らせることができます。

冷凍・冷蔵での色変化を防ぐテクニック

すりおろした長芋をすぐに使い切れないときは、冷凍保存が便利です。

ただし、冷凍中や解凍後にやや変色することもあります。 そのため、空気をしっかり抜いた密閉袋に入れて保存するのがポイントです。

冷蔵保存する場合でも、空気との接触を極力避け、容器内にラップを密着させて保存すると安心です。

解凍する際は自然解凍がベストですが、時間がないときは電子レンジの「解凍モード」でもOKです。 ただし、加熱しすぎには注意してください。

酢やレモン水に漬けるとどうなる?

すりおろした長芋をレモン汁や酢にさっとくぐらせることで、酸化反応を穏やかにし、変色を防ぐことができます。

また、酸味がプラスされることで、味のアクセントにもなり、さっぱりとした風味を楽しめます。

副菜やサラダに使いたいときには、見た目をきれいに保てるだけでなく、食欲をそそる彩りにもなりますよ。

紫色の長芋でも美味しく食べられる料理アイデア

とろろごはん・お好み焼き・とん平焼きなど王道レシピ

長芋をすりおろしたときに紫色になっても、食べても問題はありません。

これはポリフェノールの酸化による自然な変化であり、品質が劣化しているわけではありません。むしろ、自然の力が生み出した色合いなのです。

安心して、とろろごはんやお好み焼き、とん平焼きなどに使ってください。特に加熱すると色味がやわらぎ、食欲をそそる香ばしさが引き立ちます。とろろごはんにすればご飯にふんわりと絡み、お好み焼きでは具材をまとめる力を発揮します。

とん平焼きなら卵と相性抜群で、やさしい食感と香りを楽しめます。

彩りを活かす副菜やサラダアレンジ

紫色は料理全体のアクセントになるので、副菜やサラダに加えると華やかさが増します。

細切りにしてドレッシングで和えたり、きゅうりやトマトなど彩り野菜と合わせてサラダにすれば、栄養バランスと見た目の両方がアップします。

さらに、酢やレモン汁を加えると色合いが鮮やかになり、食卓に明るさを与えてくれます。

和風ドレッシングやごまドレッシングなど、好みの調味料で簡単にアレンジできるのも魅力です。

加熱 vs 非加熱での味や食感の違い

加熱すると紫色が少し薄まり、ホクホク感や優しい甘みが増します。

一方、生のままならシャキシャキした食感と強めの粘りを楽しめます。揚げ物にすれば外はカリッと中はホクホクに仕上がり、グラタンにすればクリーミーな口当たりになります。

非加熱ではとろろやサラダでフレッシュな味を堪能できます。料理によって使い分けるのがおすすめです。

変色してしまった場合のリカバリー方法

紫色や茶色に変色してしまった長芋の活用法

色が気になる場合の課題は見た目です。

そんなときは、ソースやタレと混ぜて色をなじませたり、加熱料理に取り入れると自然に仕上がります。炒め物や煮物にすれば、変色が目立たなくなります。

さらに、マヨネーズや味噌と合わせて和え物にすれば、彩りをカバーしながら美味しくいただけます。色を気にせず調理法を工夫すれば、最後まで無駄なく活用できます。

味や風味が落ちた場合のアレンジ術

もし風味が落ちてしまったら、梅干しや酢、ポン酢などと合わせるとさっぱりとした味わいにリカバリーできます。

また、味噌汁やスープに加えることで、やさしい風味をプラスできます。さらに、カレーやシチューに加えるととろみが増して、濃厚な仕上がりになります。発酵食品と組み合わせると旨味が引き立ち、味わい深い一品になります。

すりおろしの粘りや舌触りを調整するテクニック

すりおろしたときに粘りが強すぎると感じたら、だし汁や水を少しずつ加えると良いでしょう。

逆にさらっとしすぎた場合は、すりおろした長芋を少し冷蔵庫で寝かせるととろみが戻りやすくなるので試してみてください。

さらに、すりおろすおろし器を変えることで舌触りが変わり、粗めにすると食感を楽しめ、細かくすると口当たりがなめらかになります。

調理方法を工夫して自分の好みに合わせると、より美味しくいただけます。

長芋の栄養・健康効果と注意点

長芋の栄養成分とポリフェノールの働き

長芋にはビタミンB群やビタミンC、カリウム、食物繊維などが豊富に含まれています。

特にすりおろした際に紫色になるのはポリフェノールが酸化している証拠で、抗酸化作用が期待できます。ポリフェノールは体のサビといわれる活性酸素を抑え、細胞の健康を守ってくれる働きがあります。

そのため、紫色になった長芋を食べることは、むしろ体に嬉しい効果をもたらす可能性があるのです。

免疫力・疲労回復・整腸などの健康効果

長芋は古くから「山薬(さんやく)」と呼ばれ、免疫力の向上や疲労回復、整腸作用があるとされています。

とろろとして食べることで、消化吸収が良くなり、日々の体調サポートにもつながります。さらに、血糖値の急上昇を抑える働きもあるため、ダイエットや健康管理を意識している方にもおすすめです。

胃腸が疲れているときにはやさしく消化を助け、忙しい毎日の栄養補給にも役立ちます。

生で食べるときのアレルギー・かゆみへの注意

ただし、生の長芋を食べる際にはかゆみやアレルギー反応が出る方もいます。

皮をむくときやすりおろすときは手袋を使うのがおすすめです。もし食後にかゆみが強く出た場合は、無理に食べず、加熱してから摂取すると安心です。加熱すれば酵素の働きがやわらぎ、かゆみ成分が軽減されることが多いです。敏感な方は少量から試し、自分に合った食べ方を見つけることが大切です。