鰹節をもらったのに、削り器がない…そんな経験ありませんか?

実は、鰹節削り器がなくても、家庭にある道具を使って十分に削ることができるんです。

この記事では、意外と使える代用品を7つピックアップして、それぞれの使い方や注意点を分かりやすく解説。

さらに、削る前の下準備や削り節の正しい保存方法まで網羅しています。

道具がなくても、本格的な出汁を楽しみたいあなたにぴったりの内容です。

鰹節削り器がないとき、どうする?まずは代用の考え方を知ろう

「鰹節をもらったけど削り器がない…」そんな経験はありませんか?

でも安心してください。鰹節削り器がなくても、美味しい削り節を手に入れる方法はあります。

この章では、そもそもなぜ削り器が必要なのか、そして削り器がないときに考えるべき工夫について解説します。

なぜ鰹節削り器が必要なのか?

鰹節は、魚の中でも特に硬く、削るには専用の刃が必要です。

通常の包丁では歯が立たないほどの硬さで、まるで石のような感触なんです。

削り器は、鰹節の硬さに対応できる特別な形状と刃の角度で作られているため、薄くて美しい削り節を作ることができます。

風味を最大限に引き出すには、削りたてが一番なので、削る手段を持っているかどうかは重要なんですね。

削り器がない家庭でもできる工夫とは

とはいえ、家庭に鰹節削り器がある人は少数派かもしれません。

そんなときは、「削る」という動作を代用できる道具を探すことがポイントです。

実は身近な道具でも、使い方次第で鰹節を削ることは十分可能なんですよ。

次の章では、そんな“意外な代用品”を7つご紹介します。

鰹節削り器の代用品7選|意外な道具が大活躍

鰹節削り器がなくても大丈夫。

ここでは、家庭にあるもので代用できる道具を7つ、実用性の高い順に紹介していきます。

安全に、そして楽しく削り節作りに挑戦してみましょう。

① 木工用カンナ|形状がそっくりで代用しやすい

鰹節削り器とそっくりな形をしているのが、木工用カンナです。

工具箱に眠っている人もいるかもしれませんね。

裏返して固定すれば、鰹節削り器とほぼ同じ感覚で削ることができます。

刃はしっかり洗って、衛生的に使いましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 仕上がりが薄くてキレイ | 刃の洗浄と固定に注意が必要 |

② 包丁|削るというより「削ぎ落とす」イメージで

包丁はどの家庭にもある道具ですが、鰹節の硬さには注意が必要です。

鉛筆を削るように、斜めに少しずつ削ぎ落とすのがコツ。

力の入れ方に慣れるまで時間がかかりますが、少量なら十分に代用可能です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 身近で手軽に使える | 厚みが不均一になりがち |

③ ピーラー|軽い力で扱いやすいけどコツが必要

意外かもしれませんが、ピーラーも削る道具として使えます。

ただし、刃がしっかり研がれていることと、鰹節をしっかり固定することが大切です。

動いてしまうと削りにくく危険なので、作業台に押し付けるなどの工夫をしましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 軽い力で使える | 慣れるまでうまく削れない |

④ スライサー|最も近い動きができるアイテム

食材用のスライサーは、鰹節削り器に動きが近いのが特長です。

しっかりと切れる状態に刃を調整し、ゆっくりと動かしながら削ります。

安全のため、滑り止めシートを敷いて固定するのがポイントです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 削り器に動きが似ている | 刃が弱いと削れない |

⑤ ノミと金づち|硬い鰹節に挑む裏ワザ

やや荒技ですが、大工道具のノミと金づちも使えます。

鰹節を台に固定し、ノミで少しずつ削っていきましょう。

ただし、ケガの危険があるため、自己責任で慎重に作業してください。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 硬い鰹節にも対応 | 危険が伴うため注意が必要 |

⑥ ガラス片|漫画にも登場する実験的手段

漫画「美味しんぼ」で紹介された方法として、割れたガラスを使うという手もあります。

実際に削れることは削れますが、非常に危険なので基本的にはおすすめできません。

実験的に興味がある方は、十分に注意して試してください。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 削ることはできる | ガラス片で怪我・異物混入の恐れ |

⑦ 乾物屋さんに頼む|実はこれが一番確実

どうしても自分で削れない場合、乾物屋さんに持ち込んで削ってもらうのが最も確実です。

プロの機材で削られた鰹節は薄く美しく、味のクオリティも格段にアップ。

確実に美味しい削り節を得たいなら、乾物屋さんにお願いするのが一番安心です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| プロ品質の削り節が手に入る | お店まで持ち込む手間がある |

代用品を使うときの注意点と安全対策

鰹節削り器の代用品を使うときは、便利な反面、注意も必要です。

硬い鰹節を扱うからこそ、手をケガしたり、思わぬ事故につながることもあります。

ここでは、代用する際に守っておきたい安全ポイントをまとめました。

鰹節が動かないように固定する方法

鰹節は思った以上に硬く、削る際に動いてしまうととても危険です。

木工用カンナや包丁、ピーラーなど、どの道具を使う場合でも「鰹節をしっかり固定する」ことが最重要です。

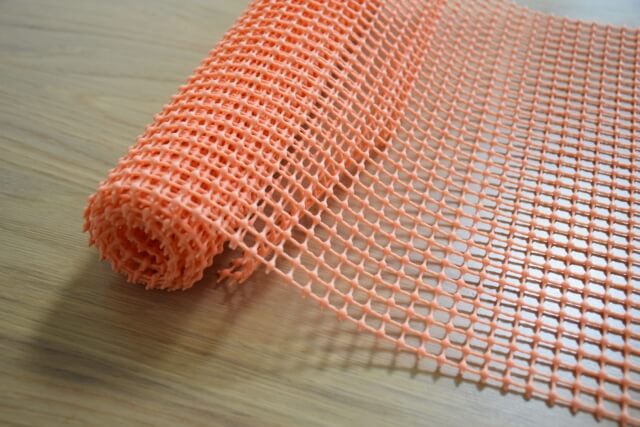

滑り止めマットやタオルで台に固定する、鰹節を押さえるホルダーを自作するなど、工夫して動きを止めましょう。

| 固定方法 | ポイント |

|---|---|

| 滑り止めマットを敷く | 作業台で鰹節が動かないようにする |

| タオルを折って押さえにする | 手を保護しながら滑りを防ぐ |

削る方向と刃のチェックが超重要

削る方向を間違えると、せっかくの鰹節が粉々になることもあります。

鰹節には「背中側」と「腹側」があり、通常は細く尖っている「背中側」から削り始めます。

逆から削ると削りにくく、粉状になってしまうため注意が必要です。

また、包丁やピーラーなどの刃が鈍っていると、滑ってケガの原因になります。

作業前に刃の状態をチェックし、必要なら研いでから使うようにしましょう。

| チェック項目 | 理由 |

|---|---|

| 削る方向 | 背中側から削ることでキレイに薄くなる |

| 刃の切れ味 | 刃こぼれやサビがあると削りにくく危険 |

鰹節を削る前の下準備も大事!カビの拭き取り方と湿らせるコツ

鰹節をそのまま削るだけではもったいないかもしれません。

特に「本枯れ節」と呼ばれるタイプには、表面にカビが付着していることがあります。

この章では、削る前にやっておくべき下準備について詳しく見ていきましょう。

枯れ節と荒節の違いを知っておこう

鰹節には大きく分けて「枯れ節」と「荒節」の2種類があります。

枯れ節:良性のカビを付着させて熟成・乾燥させたもの。風味が深く、長期保存に適している。

荒節:カビ付け工程がなく、加熱と乾燥のみで仕上げたシンプルな鰹節。香りはやや強め。

枯れ節のカビは悪いものではなく、風味をまろやかにし、腐敗を防ぐ効果もあるんです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 枯れ節 | カビ付き・まろやかな味・高級品 |

| 荒節 | カビなし・力強い風味・一般家庭向き |

表面のカビの対処法と湿らせ方のポイント

削るときにカビが気になる場合は、乾いた布やキッチンペーパーで表面を軽く拭くだけでOKです。

水で濡らす必要はありません。

また、新しい本枯れ節は乾燥しすぎていて削りにくいことがあります。

そんなときは、削る部分だけを蒸気や湿らせた布で少しだけ湿らせるのが効果的です。

ただし、鰹節全体を濡らすと悪性のカビが繁殖しやすくなるためNG。

| 対処法 | 注意点 |

|---|---|

| 乾拭きでカビを落とす | 削り面以外は触らないように |

| 削る部分だけ湿らせる | 全体を濡らさないこと |

削った後の保存方法|風味を守るベストな保管術

せっかく削った鰹節、そのまま放置してしまっては風味が台無しになってしまいます。

ここでは、鰹節本体と削り節それぞれの正しい保存方法について解説します。

湿気と空気を避けることが、鮮度を保つ最大のポイントです。

鰹節本体の保存法

鰹節はとても乾燥していて、湿気を吸いやすい性質があります。

使用後はラップでしっかり包み、さらにチャック付き袋に入れて冷蔵庫で保存するのが基本です。

保存場所は冷蔵庫の中でも温度変化の少ない野菜室などが理想的です。

| 保存方法 | ポイント |

|---|---|

| ラップで包む + 密閉袋 | 空気・湿気から守る |

| 冷蔵庫の野菜室 | 温度が安定していて劣化しにくい |

削り節の保存法

削り節も同様に湿気に弱く、空気に触れると酸化が進みます。

削った後はなるべく早く密閉袋に入れ、冷蔵庫で保管するようにしましょう。

長期保存したい場合は、冷凍保存も可能ですが、冷凍焼けを防ぐために小分けにして使う分だけ取り出すようにすると便利です。

| 保存方法 | 注意点 |

|---|---|

| 密閉袋に入れて冷蔵 | できるだけ空気を抜いて封をする |

| 冷凍で保存 | 1回分ずつ小分けすると取り出しやすい |

まとめ|鰹節削り器がなくても、美味しい出汁は作れる

鰹節を削るには専用の削り器がベストですが、家庭にない場合でも諦める必要はありません。

今回ご紹介したように、木工用カンナや包丁、ピーラーなど、工夫次第で代用可能な道具はたくさんあります。

特に少量であれば、包丁やピーラーでも十分に実用的です。

重要なのは、安全に作業を行うことと、保存方法をしっかり守ること。

また、より高品質な削り節が欲しい場合は、乾物屋さんに削ってもらうのも一つの選択肢です。

削りたての鰹節で作る出汁は、味も香りも格別。

道具がなくても、アイデア次第で本格的な和食の味わいを家庭で楽しむことができますよ。

| 代用品 | 特徴 |

|---|---|

| 木工用カンナ | 削り器に最も近く、薄く美しく削れる |

| 包丁 | 手軽だがやや厚みが出やすい |

| ピーラー | 軽くて扱いやすいが削り方にコツが必要 |

| スライサー | 刃の切れ味次第で良好な仕上がり |

| ノミと金づち | 硬い鰹節に対応できるが安全対策が必須 |

| ガラス片 | 実験的な手法で要注意 |

| 乾物屋さん | プロ品質の削り節を確実に入手できる |