「おでんを作ると、味が混ざったり具材が崩れたりして気になる…」そんなお悩み、実は専用の仕切りを買わなくても簡単に解決できるんです。

この記事では、100均や家にあるアイテム、さらには自作アイデアを活用して、誰でも今日から実践できる「おでん仕切りの代用方法」を徹底解説。

鍋のサイズ別に適した代用品の選び方や、失敗しないポイント、具材の並べ方のコツまで網羅し、「味が混ざらない・崩れない・見た目がきれい」なおでんを実現します。

専用品がなくても、工夫次第で家庭のおでんは格段に快適に進化するので、ぜひご自宅の鍋で試してみてください。

おでん仕切りは代用できる?結論と3つのポイント

「おでんに仕切りが欲しいけど、専用品を買うほどでもないな……」そんなふうに思ったことはありませんか?

実は、おでんの仕切りは家にあるものや100均グッズで、十分に代用可能なんです。

この章では、まず結論からお伝えしつつ、代用を成功させるための「3つの大事なポイント」を紹介します。

専用品がなくても「代用」で十分な理由

おでんの仕切り専用品は確かに便利ですが、意外とサイズが合わなかったり、収納に困ったりと使いにくさもあります。

それに対して、家にあるものや100均アイテムを使えば、鍋のサイズや形状に合わせて自在に仕切りをカスタマイズできます。

つまり「自分の鍋に最も合った仕切り」が簡単に作れるのが、代用品の最大の強みなんです。

コストもほとんどかからず、思い立ったときにすぐ実践できるのも魅力のひとつです。

| 専用品 | 代用品 |

|---|---|

| サイズ固定で融通が利かない | 鍋の形に合わせて調整できる |

| 購入コストがかかる | ほぼ無料で用意可能 |

| 収納に場所を取る | 使わない時は片付けやすい |

「耐熱性・高さ・固定力」が成功の鍵

代用仕切りを選ぶときに意識したいのが、この3つの要素です。

1. 耐熱性:煮込み中に変形・溶解しないことが大前提。耐熱温度が明記されたものか、金属・陶器・ガラス製などが安心です。

2. 高さ:具材よりも低すぎると、煮汁が仕切りを越えてしまい意味がありません。目安は「具材の半分以上の高さ」。

3. 固定力:鍋の中で倒れたり、動いたりしない構造が重要です。小皿を組み合わせたり、アルミで台座を作ったりして自立性を高めましょう。

この3ポイントを意識すれば、どんな素材でも「失敗しない仕切り」が作れます。

それでは次章から、具体的なアイテムや配置のコツを見ていきましょう。

【まず試したい】用途別おすすめの代用品リスト

「どんなアイテムを選べばいいのか分からない…」という方のために、この章では目的に応じて最適な代用品を紹介します。

味の分離・煮崩れ防止・一人用鍋対策など、あなたの“困った”にピッタリなアイテムがきっと見つかります。

味を分けたいときに便利なアイテム

おでんで味の混ざりを防ぎたいときは、区切れる「容器タイプ」のアイテムが効果的です。

とくに耐熱ココット皿や陶器の小鉢は、そのまま鍋に入れても安定しやすく、見た目にもきれいなゾーニングができます。

さらに、ケーキ型のリングを中心に置くと、具材を外周と中央で分けることができ、味の重なりを最小限に抑えられます。

| アイテム名 | 用途 |

|---|---|

| 耐熱ココット皿 | 味の濃い具材を分けるのに最適 |

| 陶器の小鉢 | 汁気が多い食材を仕切れる |

| ケーキ型リング | 真ん中に置くことで分割がしやすい |

煮崩れや沈みを防ぐための仕切りテク

煮崩れを防ぎたいならステンレスラックや仕切り皿の“壁構造”が効果的です。

具材が動かないように囲んでおくことで、煮込んでも形を保ちやすくなります。

またアルミホイル+割り箸のコンビは、沈み防止に最適。

割り箸を芯にして立体的に組むことで、軽い具材もしっかり浮かせられます。

一人用鍋やミニ土鍋に合う代用品

ミニ鍋や一人用土鍋には、小型のココット皿やプリンカップがぴったりです。

サイズがコンパクトで扱いやすく、鍋の縁に沿って配置することで、自然と仕切りの役割を果たしてくれます。

自由に並べられる複数の小皿は、まるで“仕切りパズル”のような楽しさもあり、自分好みにカスタマイズできます。

| 鍋のサイズ | おすすめ代用品 |

|---|---|

| 19cm前後 | ココット皿、プリンカップ |

| 一人用土鍋 | 丸皿、陶器の小鉢 |

| 24cm以上の大鍋 | ケーキ型リング、ステンレスラック |

次章では、100均ショップで手軽に手に入るおすすめ代用品を詳しく見ていきましょう。

100均で買える「おでん仕切り」の代用アイデア

「おでん仕切りにちょうどいいもの、100均に売ってないかな?」と思ったことはありませんか?

実は、100均ショップには、おでん仕切りとして驚くほど使いやすいアイテムが揃っています。

この章では、定番のダイソー・セリア・キャンドゥに加え、3COINSや人気の生活雑貨店まで、活用できる代用グッズを紹介していきます。

ダイソー・セリア・キャンドゥの活用術

100均三大ショップには、「おでん仕切りとして使える便利グッズ」が豊富にあります。

中でもおすすめは以下のアイテムたちです。

| アイテム名 | 特徴と使い方 |

|---|---|

| 耐熱ココット皿 | 仕切りポケットとして使え、熱に強くて安定感抜群 |

| ステンレスワイヤーラック | 立てて使えば仕切り壁に。角度を変えれば自在に調整可能 |

| ケーキ型リング | 中央仕切りに最適。ぐるりと区分けができる |

| 仕切り皿 | そのまま鍋にイン。具材の味移りを防げる |

| 陶器の小皿 | 重みで安定し、味の強い具材とのゾーン分けに最適 |

どのアイテムも、鍋の形や具材の量に合わせてカスタムしやすいのが最大の魅力です。

単体で使うだけでなく、複数組み合わせれば自由度の高い仕切り空間を作ることができます。

3COINS・ニトリ・無印良品・カインズも使える

100円台で買えるアイテムだけでなく、300円〜500円クラスのショップでも、おでん仕切りにぴったりのグッズがたくさん見つかります。

たとえば3COINSでは、深さのあるガラスカップや仕切り付きの保存容器が人気。

ニトリでは、仕切りトレーや耐熱ガラス皿が安定性・耐久性ともに◎。

無印良品では、ワイヤーシェルフのパーツを曲げて仕切りとして使う裏技もあり、シンプルなデザインで鍋にも馴染みやすいです。

カインズでは、ステンレス製の仕切り板やキッチン用ラックが代用に最適。

| ブランド | おすすめ代用品 | 特徴 |

|---|---|---|

| 3COINS | ガラスカップ、保存容器 | かわいくて実用的、複数買いしやすい |

| ニトリ | 仕切りトレー、耐熱皿 | サイズ展開豊富で鍋に合わせやすい |

| 無印良品 | ステンレスシェルフパーツ | 曲げて調整できる。シンプルで清潔感あり |

| カインズ | 金属ラック、仕切り板 | 耐熱・耐久性◎。本格派にもおすすめ |

ちょっとした工夫で、プロ顔負けの“おでんゾーニング”が実現します。

次章では、買い足さなくてもすぐに実践できる「家にあるもの」でできる代用テクニックをご紹介します。

家にあるもので!コスト0円の仕切り代用品

「今すぐ試したいけど買いに行くのは面倒…」そんなときこそ、家の中を見回してみてください。

実は、おでん仕切りとして使えるアイテムは、意外と身近にたくさんあります。

この章では、コストをかけずに実践できる“代用テク”を、具体的なアイテムとあわせて紹介します。

アルミホイルや割り箸を使った簡単アイデア

もっとも手軽なのがアルミホイル+割り箸のコンビです。

アルミホイルを折って土台を作り、割り箸を芯にして差し込めば、立体的な仕切りが完成。

自由に形を変えられるので、鍋のサイズや具材に合わせて“完全カスタム”が可能です。

| 材料 | 作り方のポイント |

|---|---|

| アルミホイル | 折り重ねて厚みを出す。二重構造で強度アップ |

| 割り箸 | 芯として入れると倒れにくくなる |

| 具材 | 隙間に差し込んで支えれば固定力が増す |

自立しないときは、鍋底に沿わせてU字に曲げたり、四角く囲むように配置したりと、柔軟なアレンジが可能です。

まさに“おうちの知恵袋”的な便利テクです。

保存容器や陶器の皿でおしゃれに区分け

耐熱性のある保存容器のフタや、陶器の小皿・ココット皿も、仕切り代用品として非常に優秀です。

とくに「深さのある器」は、汁気のある具材をしっかり囲えるので、味の混ざりを防ぎやすくなります。

“そのまま食卓に出せる”おしゃれさも魅力で、洗い物も減らせて一石二鳥。

| アイテム | 特徴 |

|---|---|

| 保存容器のフタ | 底に敷いて“壁”の役割を果たす |

| 陶器の小鉢・皿 | 重みがあり、安定して配置できる |

| プリンカップ | 軽量・コンパクトで並べやすい |

これらのアイテムを使えば、思い立ったその日から“分割おでん”が楽しめます。

次章では、もう一歩進んだ「自作仕切り」の作り方を紹介します。

DIY派におすすめ!おでん仕切りの自作方法

「市販品じゃ満足できない」「どうせなら自分で作ってみたい」という方に向けて、オリジナル仕切りの作り方を紹介します。

使う材料は、家にあるものやホームセンターで手に入るものばかり。

自分だけの“理想の仕切り”を作れるのが、DIYの最大の楽しみです。

厚紙+アルミで作るL字・十字仕切り

まず試してほしいのが、厚紙をアルミホイルで包む方法です。

厚紙で“芯”を作っておくことで、アルミ単体よりも圧倒的に安定感が増します。

L字型なら2つのゾーン、十字型なら4つのゾーンが分けられるので、具材の味がしっかり独立します。

| 材料 | コツ |

|---|---|

| 厚紙 | 幅広にカットし、鍋の直径に合わせる |

| アルミホイル | 全体をしっかり包み、端を折り返して固定 |

| 鍋との設置方法 | 具材やアルミの“足”で支えると倒れにくい |

また、底面までアルミを長めに伸ばして“L字の脚”を作れば、より高い自立力が得られます。

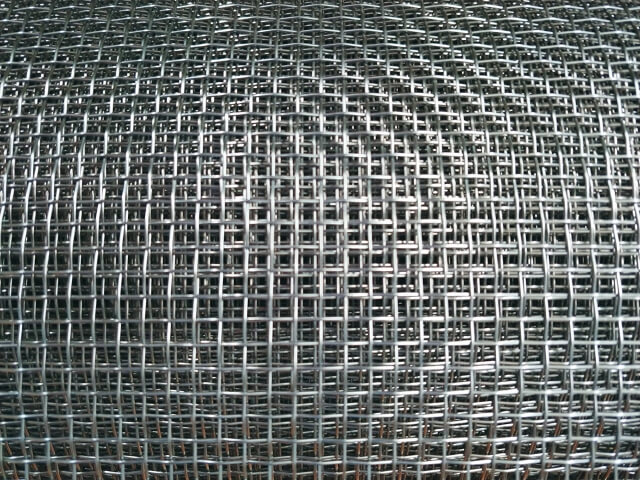

ステンレス板・ワイヤーを使った本格仕様

より耐久性を求める方には、ステンレス板やワイヤーネットを使ったDIYがおすすめ。

熱に強く、繰り返し使えるので“マイ仕切り”として重宝します。

ホームセンターで手に入るパンチングメタルやステンレスメッシュを、鍋の大きさに合わせてカットするだけ。

角を丸めたり、ワイヤーを曲げて固定力を持たせる工夫も重要です。

| 素材 | 特徴 |

|---|---|

| ステンレス板 | 強度があり、具材が寄りかかっても安定 |

| ワイヤーネット | 軽くて曲げやすく、鍋にフィットしやすい |

| パンチングメタル | 穴があるので煮汁の循環も確保できる |

金属製は熱に強く、衛生面でも優れており、長期的に使うには最もコスパの良い選択肢です。

もちろん、鍋の中で動かないように、周囲の具材でしっかり押さえることも忘れずに。

次章では、仕切りがなくても味が混ざらない「鍋の形」と「具材の置き方」のテクニックを解説します。

仕切りがなくてもできる!鍋の形と具材配置テク

「仕切りが手間」「毎回作るのは面倒」という人でも大丈夫。

実は鍋の形や具材の置き方を少し工夫するだけで、仕切りを使わずに味の混ざりを防ぐことが可能なんです。

この章では、道具を使わない“おでん仕切り術”を、具体的なテクニックとともに紹介します。

土鍋や浅型フライパンで自然なゾーニング

まず注目したいのが鍋の形状です。

たとえば、土鍋は丸みと深さがあるので、壁に沿って具材を並べると自然にエリア分けができます。

また、浅型フライパンは底面が広いため、具材を放射状に並べることで味のゾーンを作りやすくなります。

| 鍋の種類 | おすすめの配置方法 |

|---|---|

| 土鍋 | 壁に沿って並べ、区画を作る |

| 浅型フライパン | 放射状に配置し、味が流れにくくする |

| 火鍋型鍋 | 中心の段差を使って味を分離 |

器の形をうまく活かすだけで、仕切りを使わずとも見た目も整った“おでんゾーン”が作れます。

味移りを防ぐ具材の配置・立て方・寄せ方

具材の並べ方にも、ちょっとしたコツがあります。

ポイントは、味の濃い具材を外側に、あっさりした具材を内側に配置すること。

こうすることで、煮汁の移動による味移りを最小限に抑えることができます。

また、大根や練り物を“縦に立てて並べる”ことで、具材が自ら“壁”の役割を果たします。

こんにゃく・卵のような丸みのある具材は、壁際に寄せて互いに支え合うように置くと安定感が増し、煮崩れもしにくくなります。

| テクニック | 効果 |

|---|---|

| 具材の高さをそろえて立てる | 煮汁が流れにくくなる |

| 味の濃さでゾーニング | 牛すじ・ちくわ→外側、大根・卵→内側 |

| 隙間をあけて並べる | 対流をコントロールし、味の混ざりを防ぐ |

具材の置き方ひとつで、まるで“見えない仕切り”が存在するかのような整った仕上がりになります。

次章では、素材ごとの注意点と鍋を傷めない工夫について解説していきます。

素材別に見る「使える・使えない」アイテム一覧

代用品を使うときに気をつけたいのが、「この素材、本当に鍋で使って大丈夫?」という疑問ですよね。

ここでは、IH・直火で使える素材とそうでない素材を整理し、鍋を傷つけないための工夫もあわせて紹介します。

「安全で、長く使える仕切り代用術」を実践するための重要ポイントです。

IH・直火で使える素材とは?

素材によっては、加熱中に溶けたり、変形したり、最悪の場合は鍋が傷ついてしまうことも。

とくにIHコンロは、使える素材に制限があるため要注意です。

| 素材 | IH対応 | 直火対応 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 陶器 | ◎(間接加熱) | ◎ | 熱がゆっくり伝わり、味がしみやすい |

| ステンレス | ◎ | ◎ | 熱伝導が均一。鍋の底を傷つける可能性あり |

| アルミホイル | △(製品による) | ◎ | 変形しやすく、軽いため不安定 |

| 耐熱ガラス | ◎ | × | 急冷に弱いため、取り扱い注意 |

| プラスチック・メラミン | × | × | 変形・溶解のリスク大 |

ポイント:「耐熱」と書かれていても、必ず「何度まで大丈夫か」を確認しましょう。

耐熱温度180℃以下のものは煮込みには向きません。

鍋を傷つけないための注意点と対策

重さのある代用品(陶器・金属皿など)は、鍋を傷つけるリスクもあります。

とくに、調理中にガチャガチャと動いてしまうと、傷やヒビの原因になるので要注意。

そこでおすすめなのが、「クッション層」を作るテクニックです。

- 大根や昆布などの柔らかい具材を鍋底に敷く

- シリコンマット・キッチンペーパーで滑り止め

- アルミで“足”を作って鍋底から浮かせる

これだけで、鍋の寿命をグッと延ばすことができます。

「鍋に優しい使い方」は、長く美味しいおでんを楽しむための第一歩です。

次章では、記事のまとめとして、なぜ仕切りの代用がこれほどまでに有効なのかを整理してお伝えします。

まとめ|仕切り代用で家庭のおでんが変わる理由

おでんに仕切りを使うことで、「味が混ざって残念…」「具材が崩れて見た目が汚い…」という悩みを一気に解決できます。

しかも、専用品がなくても、家にあるものや100均アイテムで十分に代用可能です。

コストをかけずに“おでん快適化”を実現

アルミホイル・小皿・ケーキ型など、ちょっとした道具で、おでん鍋は一気に扱いやすくなります。

具材ごとに味を分けて煮ることで、風味が際立ち、食べるときの満足感もアップ。

さらに、見た目も整って“ごちゃっと感”が消え、食卓の印象がぐっと上品になります。

| ビフォー | アフター |

|---|---|

| 味が全部同じ | 具材ごとの風味が引き立つ |

| 鍋の中がバラバラ | ゾーニングで美しく整理 |

| 崩れてしまう具材 | 煮崩れをしっかりガード |

家族や自分に合った“仕切りスタイル”を見つけよう

仕切りの活用は、“鍋の正解”を決めるのではなく、自分たちに合ったスタイルを見つける手段です。

家族の好みに合わせて味の濃さを調整したり、仕切りを使って具材の取り分けをラクにしたり…

自由度が広がる分、料理の楽しみもグッと深まります。

この記事で紹介した代用テクニックは、どれも今日からすぐに試せるものばかり。

ぜひ、あなたの“理想のおでん鍋”を作ってみてください。