「おせちにチャーシュー?」と思わず首をかしげたことはありませんか。

ラーメンの上にのっているイメージの強いチャーシューが、なぜお正月のおせちに登場するのでしょうか。

実は、そこには現代の家族の形や食文化の変化が深く関係しています。

この記事では、「おせち チャーシュー 意味」をテーマに、チャーシューが選ばれる理由や背景、地域による違い、そしておせちの進化について詳しく解説します。

読めば、「なるほど、これもアリだな」と思えるはずです。

新しいおせちの楽しみ方を、一緒に見ていきましょう。

おせちにチャーシューが入るのはなぜ?その意味を解説

「おせちにチャーシュー?」と思ったことはありませんか。

実は、近年のおせちには和風以外の料理も増えており、その中でチャーシューが選ばれる理由にはきちんとした背景があります。

この章では、チャーシューが入る意味と、現代おせちにおける位置づけを分かりやすく解説します。

チャーシューには伝統的な意味はある?

結論から言うと、チャーシュー自体に伝統的な意味や由来はありません。

おせちの基本食材である「黒豆」「数の子」「田作り」などには、それぞれ健康や子孫繁栄を願う意味が込められていますが、チャーシューはそうした決まりのある食材ではないのです。

では、なぜ入れられるようになったのでしょうか。

その理由のひとつが「華やかさと豪華さ」です。

チャーシューは見た目が華やかで、肉の照りが重箱を一気に豪華に見せます。

また、もう一つの理由は「食べやすさ」です。

年配の方から子どもまで幅広く好まれる味で、やわらかく甘辛いチャーシューは、多くの家庭で喜ばれます。

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| 華やかさ | 見た目が豪華で正月の特別感を演出 |

| 食べやすさ | 子どもから年配まで好まれる味 |

| 現代的アレンジ | 洋風・中華風おせちの流行とマッチ |

なぜ現代のおせちにチャーシューが増えたのか

おせちにチャーシューが登場するようになった背景には、時代の変化があります。

近年では「伝統よりも家族の好みを優先する」傾向が強まり、自由にアレンジされたおせちが増えています。

特に洋風・中華風・肉料理中心といった多様なおせちが人気を集めるようになり、チャーシューもその流れの中で取り入れられるようになりました。

また、通販やデパートおせちの台頭により、見た目の華やかさがより重視されるようになったのもポイントです。

チャーシューは「伝統×現代」を象徴する存在として、おせちに新しい彩りを加えているのです。

| 時代の変化 | おせちの特徴 |

|---|---|

| 昭和〜平成初期 | 和食中心で決まった料理が多い |

| 令和以降 | 自由に詰めるスタイルが浸透し、チャーシューなどの肉料理が増加 |

おせちとチャーシューの関係を歴史から見る

ここでは、おせちの歴史をたどりながら、なぜ現代にチャーシューが受け入れられたのかを整理してみましょう。

歴史的な流れを知ることで、「おせちチャーシュー」の位置づけがより明確に見えてきます。

おせちの由来と本来の意味

おせちは、もともと古代日本の宮中行事「節会(せちえ)」で出されていた料理がルーツです。

この料理は、節目の儀式のたびに神に感謝を捧げるためのものでした。

やがて元旦に食べる特別な料理として定着し、「お節料理(おせち)」と呼ばれるようになりました。

そのため、もともとは神様に供える厳かな料理だったのです。

重箱に詰める理由も、「めでたさを重ねる」という意味があります。

| おせちの要素 | 意味 |

|---|---|

| 黒豆 | まめに働く、健康に暮らす |

| 数の子 | 子孫繁栄 |

| 田作り | 豊作祈願 |

| 昆布巻き | よろこぶ(語呂合わせ) |

肉料理が入るようになった背景

かつてのおせちは、保存食が中心でした。

そのため、肉よりも魚や野菜を甘辛く煮た料理が多く、チャーシューのような肉料理は含まれていませんでした。

しかし、時代が進むにつれて、冷蔵技術の発達や食文化の多様化により、肉料理もおせちに加えられるようになります。

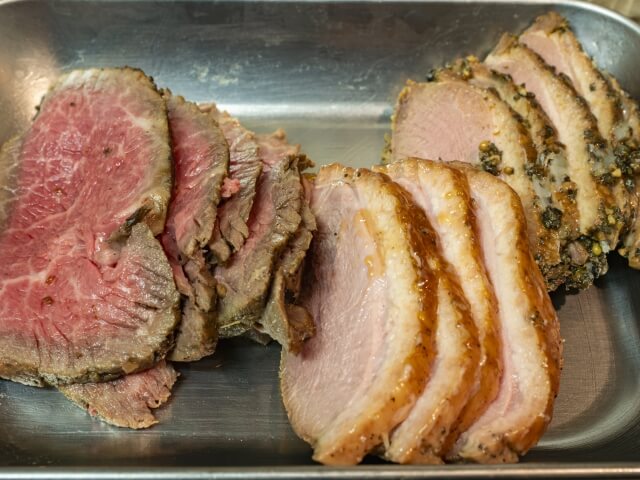

平成以降、特にローストビーフや焼豚、角煮などの人気が高まり、チャーシューも自然にその仲間入りを果たしました。

つまり、チャーシューは「現代の生活に寄り添う進化形おせち」の象徴とも言えます。

| 時代 | おせちの特徴 |

|---|---|

| 江戸時代 | 魚と野菜中心の保存食 |

| 昭和時代 | 和食中心の定番スタイル |

| 平成〜令和 | 肉料理・洋風・中華風が加わり多様化 |

地域や家庭によって違う「チャーシュー文化」

おせちにチャーシューを入れるかどうかは、実は地域や家庭の文化によって大きく異なります。

この章では、地域ごとの傾向や、家庭によって変わるチャーシューの扱い方を紹介します。

関西・九州・沖縄など地域別の特徴

おせち料理の中でも、肉料理の存在感が強いのが関西・九州地方です。

特に九州では「祝いの料理」として焼豚を正月に出す習慣が古くからありました。

また、関西でも砂糖と醤油を使った甘辛い味付けのチャーシューが好まれる傾向があり、おせちに詰められることも少なくありません。

一方、沖縄では「おせち」という形式自体が本州と異なり、中華料理にルーツを持つ祝い料理も多いのが特徴です。

ラフテー(豚の角煮)や焼豚が登場しても、違和感がないどころか、むしろ伝統の一部として受け入れられている地域もあります。

| 地域 | 特徴 | チャーシューとの関係 |

|---|---|---|

| 関西 | 甘辛い味付け文化 | 和風チャーシューが好まれる |

| 九州 | 肉料理が祝いの定番 | 焼豚をおせちに入れる家庭が多い |

| 沖縄 | 中華料理の影響が強い | ラフテーや焼豚が自然に登場 |

家庭の好みで変わるおせちの形

同じ地域でも、家庭によっておせちの中身はまったく違います。

特に近年は、「うち流のおせち」という考え方が広まり、チャーシューを入れる家庭も増えています。

「おじいちゃんが好きだから」「子どもが喜ぶから」など、家族の好みが反映されたおせちが主流になりつつあります。

そのため、おせちにチャーシューが入っているのを見て驚く人もいれば、「うちでは昔から普通だよ」という人もいるのです。

まさに、チャーシューおせちは家族の多様性を映す料理といえるでしょう。

| 家庭のタイプ | おせちの特徴 |

|---|---|

| 伝統重視型 | 昔ながらの和食中心、肉料理は少なめ |

| 現代派 | チャーシューやローストビーフなどを自由に追加 |

| 子ども優先型 | 唐揚げやエビフライなども入れる |

チャーシュー以外の“変わり種おせち”たち

最近のおせちは、チャーシュー以外にも「え?これも入るの?」という驚きの食材がたくさんあります。

この章では、人気の変わり種おせちや、若い世代に好まれている新しいスタイルを紹介します。

人気の洋風・中華風おせちメニュー

現代おせちの特徴のひとつが、ジャンルを超えた多国籍化です。

特にデパートや通販で販売される市販おせちでは、洋風・中華風のメニューが多く見られます。

その中でも定番化しつつあるのが次のような料理です。

| ジャンル | 料理名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 洋風 | ローストビーフ、テリーヌ、スモークサーモン | 彩りが華やかでワインにも合う |

| 中華風 | チャーシュー、海老チリ、焼売 | 味付けがしっかりしていて冷めても美味しい |

| 創作系 | チーズ伊達巻、カナッペ | 子どもや若者に人気 |

こうした料理は、見た目の豪華さだけでなく、「日持ちがよく食べやすい」という実用面でも人気があります。

チャーシューもまた、こうした「現代的で機能的なおせち」の一部として定着しているのです。

子どもや若者に喜ばれるモダンおせちの例

おせちは本来、家族全員で新年を祝うための料理です。

そのため、最近では子どもが喜ぶメニューを加える家庭も増えています。

たとえば唐揚げやエビフライ、ミニハンバーグなど、普段の食卓で人気の料理を詰めるスタイルです。

こうした「モダンおせち」は、家族みんなが笑顔になれるおせちを目指した新しい形といえます。

| 年齢層 | 好まれるおせちの傾向 |

|---|---|

| 子ども | 唐揚げ、エビフライ、ハンバーグなど |

| 若者 | ローストビーフ、チーズ系料理 |

| 年配層 | 煮物、昆布巻き、伝統的なおせち |

チャーシューはその中間に位置し、どの世代にも受け入れられやすい万能メニューといえるでしょう。

おせちにチャーシューを入れるときのポイント

せっかくおせちにチャーシューを入れるなら、見た目も味もバッチリ仕上げたいですよね。

この章では、家庭でチャーシューを取り入れるときのコツや、市販品を上手に使うポイントを紹介します。

味付け・見た目・日持ちのコツ

おせちは数日間保存する料理なので、チャーシューを入れるときも「日持ち」と「バランス」が大切です。

まず、味付けはしっかりめの甘辛味がおすすめです。

砂糖やみりんを多めに使うことで、照りが出て美しく、重箱に入れたときの存在感もアップします。

また、カットする際は厚さを均一にすることがポイントです。

薄すぎると乾燥しやすく、厚すぎると冷めたときに固くなりやすいため、5mm〜7mm程度が理想です。

保存の際は、煮汁を少し絡めておくと風味が長持ちします。

| ポイント | 理由 |

|---|---|

| 甘辛い味付け | 日持ちが良く、おせち全体との相性が良い |

| 均一な厚さにカット | 見た目が美しく、食感も安定する |

| 煮汁を絡める | 乾燥防止と風味キープに効果的 |

市販おせちと手作りの使い分け方

チャーシューをおせちに入れる場合、市販の焼豚を利用する方法も人気です。

スーパーや通販で手に入るものを使えば、手軽に華やかさを演出できます。

ただし、市販品をそのまま入れると味が濃すぎたり油っぽく感じることがあります。

そんなときは、軽く湯通しして余分な油を落とすと、さっぱりしておせちに馴染みやすくなります。

手作りの場合は、醤油・砂糖・酒・みりんのシンプルなタレで煮込むと、和風おせちにも合う優しい味わいに仕上がります。

つまり、チャーシューは「手軽さ」と「オリジナリティ」を両立できる食材なのです。

| タイプ | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 市販チャーシュー | 簡単で見た目がきれい | 味が濃い場合は湯通し |

| 手作りチャーシュー | 味を調整できる | 冷ます時間が必要 |

まとめ:おせちのチャーシューは「現代の家族の形」

ここまで見てきたように、「おせちにチャーシュー」という組み合わせは、一見意外に思えても、実は今の時代にぴったりな存在です。

最後に、その意味をもう一度整理してみましょう。

伝統と自由を両立した新しいおせち文化

おせちは本来、神様への感謝と家族の健康を祈る料理です。

そこにチャーシューのような洋風・中華風の一品を加えるのは、伝統を大切にしながら現代の暮らしに合わせて進化している証です。

チャーシューは、重箱の中で華やかさと親しみを両立させる“バランス役”でもあります。

まさに、時代に寄り添う新しいおせち文化を象徴しているといえるでしょう。

| 視点 | 意味 |

|---|---|

| 伝統 | おせちは節目を祝う料理 |

| 現代性 | チャーシューが自由なアレンジを象徴 |

| 家族 | みんなが笑顔になる“家庭の味” |

家族みんなで楽しむための“おせちの意味”

おせちに何を詰めるかは、家庭の数だけ答えがあります。

チャーシューを入れることは、家族の好みや暮らしを大切にするというメッセージでもあります。

つまり、チャーシュー入りのおせちは「現代の家族の絆」を象徴するおせちなのです。

次におせちを囲むとき、もしチャーシューが入っていたら、「この味にはこんな意味があるんだ」と少し思い出してみてください。

それだけで、新年の食卓が少しあたたかく感じられるはずです。

| キーワード | メッセージ |

|---|---|

| チャーシュー | 現代らしさと家庭の思いやりの象徴 |

| おせち | 伝統と家族のつながりを表す料理 |

| 意味 | みんなで笑顔を共有する心の料理 |