「うわっ…さっき米、何合入れたっけ?」

炊飯器の前でピタッと手が止まり、頭の中が真っ白に。

子どもが話しかけてきたタイミングで、なんとなく炊飯準備を進めていたら、ふと気づいたときには合数の記憶がぽっかり抜けてる。そんな経験、ありませんか?

- 「2合入れたつもりが3合だったみたいで、おかゆみたいになった…」

- 「なんで忘れたのか自分でもわからんけど、もう遅い」

- 「旦那に聞いたら『見てなかった』って言われて絶望した」

──これ、ほんとに誰にでも起こりうる“炊飯あるある”です。

でも、安心してください。

結論から言うと、合数を忘れてもおいしく炊く方法はちゃんとあります。

この記事では、そんなときに役立つ“水加減の見極めワザ”を、小学生でも理解できるくらいわかりやすく、ていねいに解説します。

「炊飯器の目盛りってどう見ればいいの?」「手の感覚で本当に大丈夫?」「水が多すぎたときのリカバリー法は?」などの疑問にも、具体的にお答えします。

この記事を読めば、「あっ、忘れちゃった…」という焦りが「まあ、なんとかなる!」という安心に変わりますよ。

それではさっそく、合数を忘れても失敗しない、ご飯炊きのコツを一緒に見ていきましょう!

米の合数を忘れたときにまず確認すべきこと

お米の状態から合数を推測するには?

まず最初に、炊飯器の中にあるお米の状態をよく観察しましょう。

研いだ後でも、お米の量からおおよその合数を見積もることは可能です。これは料理に慣れていない方でも、慣れてくると感覚的にできるようになります。

例えば、

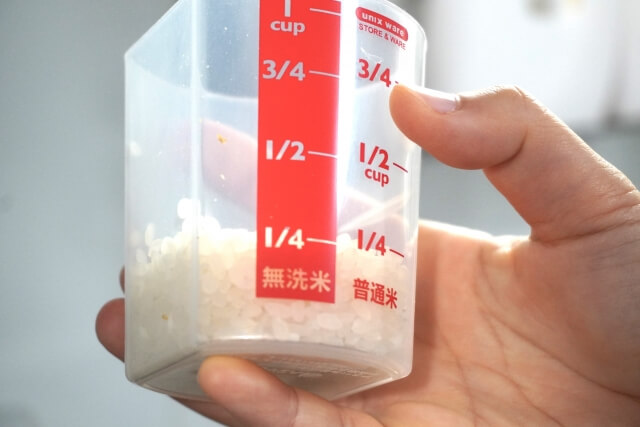

- 1合:洗った米は約180ml(約150g)程度

- 2合:約360ml

- 3合:約540ml

- 4合:約720ml

- 5合:約900ml

といったように、米の体積でざっくりと推測できます。

目視だけでは不安な場合は、計量カップを使って一度水を抜いて、同じ量の水を測ることで、より正確に判断できます。この方法は少し手間はかかりますが、確実性が高く安心です。

また、台所にある透明な容器やカップを利用して目安をつけるのも便利です。

見た目の比較で不安な方は、普段から何合の時にどの程度の高さになるかを覚えておくと、いざというときに役立ちます。

炊飯器の内釜の水位メモリを読み取るコツ

炊飯器の内釜には、「白米」「無洗米」など用途ごとの水位メモリが刻まれています。

これはまさに、合数と水加減をセットで確認できる便利な指標です。

炊飯器の内釜に、既に水が入っている場合は、

- その水位がどの目盛りに近いかを見てみましょう。

たとえば、「3」の目盛りに近い場合は3合である可能性が高いです。ただし、無洗米や玄米の場合は、白米とは目盛りが異なることがあるため、メモリの種類に注意しましょう。

内釜にメモリがなければ、

- 同メーカーの炊飯器の取扱説明書をオンラインで調べて目安を確認するのもおすすめです。

取扱説明書には、米と水の比率や、注意点が明記されています。

また、メーカー公式サイトに掲載されている場合もあるので、スマホで調べるとすぐに見つかることが多いです。

覚えていなくても炊ける!水加減チェック法まとめ

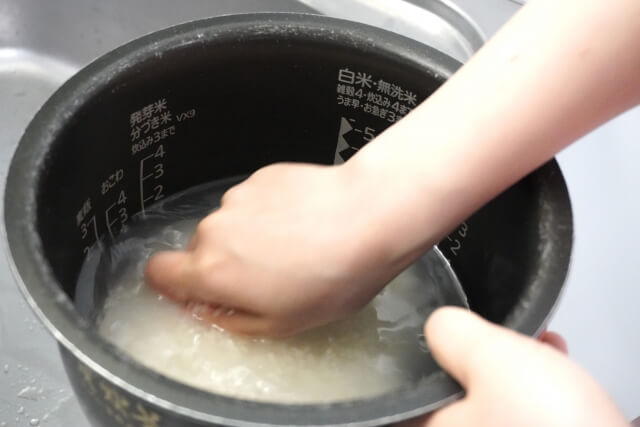

手の甲・指を使った水量目安の確認法

昔からよく知られている方法として、手の甲や指を使って水位を測るというテクニックがあります。

この方法は、道具がなくてもできるという点で非常に便利です。

- 平らにしたお米の表面に手を置き、第一関節あたりまで水がくると適量という目安です。

これは特に2〜3合の炊飯時に有効で、

- 米の量が多少前後しても、経験的にちょうどよく炊きあがる確率が高いという利点があります。

ただし、この方法は個人差があるため、初めて使う際は注意して炊き上がりを確認するようにしましょう。人によって指の長さや手の大きさが異なるため、家族で使う場合にも確認が必要です。

補足として、自分の指を基準にした目盛りをキッチンに貼っておくと、毎回確認しやすくなります。このように、簡易的な「自分専用メジャー」を作っておくこともおすすめです。

水の高さで判断する簡単なルールとは

どうしても合数が思い出せない場合でも、米の高さと水の高さの差から適量を判断することができます。

- 通常、お米の高さ+1.5倍〜2倍程度の水の高さが適量です。

具体的には、

- 米の高さが2cmなら、水は約3〜4cm程度になるように注ぎましょう。

この方法は、無洗米や玄米では調整が必要ですが、白米を炊く際にはかなり信頼性の高いチェック法です。

無洗米の場合は通常の白米よりも水分を多く必要としますので、+0.5cmほど多めに加えるのがよいでしょう。

また、見た目だけで不安な場合は、炊飯を始める前に一度計量スプーンで水をすくい取って、加減するという方法もあります。

これは、過剰な水を入れてしまった場合の修正にも使える便利な方法です。

炊飯器の機能を活用した水加減の調整法

計量カップなしで炊飯器の目盛を活用する方法

「米なんごうか忘れた」という時でも、炊飯器の内釜にはとても便利な目盛がついています。

お米を内釜に入れたら、表面を軽く平らにならしてから、内釜の側面に刻まれた水量の目盛を確認しましょう。

目盛は炊く合数に合わせた適正な水位を示しており、計量カップを使わなくてもおおよその水加減を合わせることができます。

さらに、目盛を使う際には、米粒が均等に広がるように軽く揺らすと、水位が正確になりやすいです。これなら、急いでいる時でも慌てずに対応できます。

最新炊飯器の「自動水加減」機能とは

最近の高機能炊飯器にはお米の量を自動で感知し、最適な水加減を設定する機能が搭載されています。

お米を入れて水を注ぐだけで、センサーが重量や体積を測定し、最も美味しく炊ける水量に調整してくれるのです。

忙しい朝や仕事帰りなど、手間をかけたくない時にこの機能は非常に心強い味方となります。

また、誤ってお米の量を大きく間違えてしまった場合でも、自動調整機能があることで失敗を大幅に減らせます。

お米の種類による水加減の違いと注意点

無洗米・玄米・雑穀米の水量調整のポイント

お米の種類によって必要な水の量は大きく異なります。

無洗米は通常の白米よりも表面が硬く吸水しにくいため、目盛よりも5〜10%程度多めに水を加えると良いです。

玄米は吸水時間が長く、炊き上がりに時間もかかるため、通常よりも約1割多く水を加えることが推奨されます。

雑穀米は配合によって必要な水分量が変わるため、パッケージの指示をよく確認し、その通りに調整するのが安全です。

お米の吸水率による差とその対処法

同じ種類のお米でも、精米してからの日数や保管状態により吸水率が変化します。

新米は水分を多く含んでいるため、水をやや控えめにすることでベタつきを防げます。

一方で、古米は水分が抜けているため、目盛よりも少し多めの水を加えるとふっくら感が戻ります。

さらに、冷蔵保存や真空保存をしている場合でも、室温との差で吸水の速度が変わることがあるため、季節や気温も考慮して調整しましょう。

万が一失敗してもリカバリーできる対処法

柔らかすぎた・固すぎたご飯のリメイク術

柔らかすぎたご飯は、フライパンで炒めることで水分を飛ばし、チャーハンやピラフにアレンジすると美味しく食べられます。

また、固すぎたご飯は、水を少量振りかけてから電子レンジで加熱すると、短時間でふっくらと復活します。

さらに、おじややリゾットなどの料理に転用することで、失敗したご飯でも最後まで美味しく活用できるのです。

調味料を工夫すれば、同じ失敗でも新しい味わいに出会えることもあります。

次回の失敗を防ぐメモの工夫とアプリ活用法

毎回の炊飯でお米の合数と水加減を記録する習慣をつけると、次回の水加減ミスを大幅に減らせます。

紙に書き留めても良いですが、スマホのメモアプリや炊飯専用アプリを使えば、日付や種類別に簡単に記録が残せます。

一部のアプリにはお米の銘柄や精米時期、好みの硬さを登録できる機能もあり、自分専用の炊飯レシピが作れます。

さらに、通知機能を活用すれば、吸水時間の管理や炊飯スタート時間のリマインドも可能です。