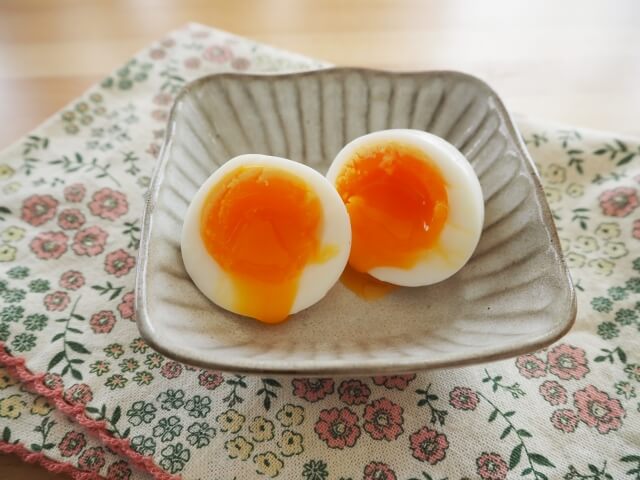

ゆで卵って、ちょっとした加熱の差で「ドロドロ半熟」になってしまうことありますよね。

せっかく作ったのに、黄身が固まらずにがっかり…そんな経験、誰でも一度はあるはず。

でも安心してください。その“失敗卵”は、ちょっとの工夫でちゃんと美味しく生まれ変わります。

この記事では、加熱器具ごとの再加熱テクニックから、食材を無駄にしないリメイク術まで、徹底的に解説。

「もう一度ゆで直す」「他の料理に活かす」、あなたに合ったベストな方法がきっと見つかります。

キッチンでの“小さな失敗”を、おいしいチャンスに変えていきましょう。

ゆで卵が失敗しても大丈夫?ドロドロでも救える理由

「またドロドロの半熟すぎたゆで卵になっちゃった…」そんな経験、ありますよね。

でも大丈夫。失敗したと思っても、実は再加熱やリメイクでおいしく救えるんです。

ここでは、なぜゆで卵が思い通りに固まらないのか、その原因と考え方を見ていきましょう。

ゆで卵はなぜうまく固まらないのか?

ゆで卵作りって簡単そうに見えますが、実は「タイミングの見極め」が難しい料理です。

黄身と白身では固まる温度帯が違うため、少しの火加減や時間のズレで「ゆるすぎる」状態に。

特に、冷蔵庫から出したての卵をそのままゆでると、中心部まで火が通るのに時間がかかります。

また、沸騰してからのタイマー設定や、火加減の微調整も仕上がりを左右します。

実は、料理上級者でも毎回うまくいくとは限らないのが、ゆで卵の奥深さなんです。

ドロドロ状態は「失敗」ではなく「チャンス」

半熟すぎたゆで卵は、一見すると「失敗」に思えるかもしれません。

でも、それは「再加熱で理想の硬さに近づけられる」「濃厚な卵黄で別の料理に活かせる」という可能性のかたまりなんです。

卵はそのまま食べるだけでなく、味付け卵や卵サラダ、ディップソースなど様々な形で美味しく変身します。

次の章では、そんなドロドロゆで卵を“復活”させる具体的な再加熱テクニックを紹介していきます。

| 失敗タイプ | 状態 | 次の対処法 |

|---|---|---|

| 加熱不足 | 白身・黄身ともにトロトロ | 再加熱 |

| 中途半端 | 白身は固いが黄身はやわらかい | 味付け卵や炒め物に |

| 形が崩れた | 剥いたら黄身が溶け出した | 卵サラダやディップに |

失敗したゆで卵の再加熱テクニック【加熱器具別ガイド】

「思ったより半熟すぎた…」そんなときは、再加熱でリカバリーできるかもしれません。

お鍋・湯せん・電子レンジなど、それぞれの加熱方法に合わせたコツを紹介します。

焦らず、最適な方法を選びましょう。

お鍋での再加熱|時間と温度のベストバランス

最もオーソドックスな方法が「お鍋で再加熱」です。

再度、水から卵を入れて火をかけるのが基本。温度が急上昇しすぎないため、仕上がりも安定します。

目安としては以下の通りです。

| 再加熱時間 | 仕上がりの状態 |

|---|---|

| 約6〜6分半 | とろとろ半熟 |

| 7〜8分 | しっとり中間 |

| 10分以上 | 完全に固まった固ゆで |

一度冷えた卵は、最初からゆでるときよりも火の通りに時間がかかるので、ゆっくり加熱しましょう。

湯せんで優しく加熱|殻付きと剥き卵のポイント

殻が付いたままの卵には、湯せんが最適です。

お湯が沸騰したら火を止め、卵を5分間浸して保温するだけ。

黄身がやわらかいまま白身をしっかり固めたいときに向いています。

殻を剥いてから湯せんする場合は、卵が崩れやすいため注意してください。

電子レンジでの注意点|爆発を防ぐ3つのコツ

電子レンジは便利ですが、リスクもあります。ゆで卵をそのまま加熱すると爆発する危険があるからです。

安全に再加熱するためには以下の3点を守りましょう。

- 殻は必ず剥く

- 卵に5か所以上穴をあける(黄身にも)

- 500Wで10秒ずつ、様子を見ながら加熱

この方法なら、爆発のリスクを回避しつつ、しっかりと再加熱できます。

アルミホイルを使ったレンチン技|火の通りを均一に

意外な裏ワザが「アルミホイルで包んでレンチンする」方法です。

耐熱容器に水を張り、アルミホイルで包んだ卵を完全に沈めて加熱します。

水があることで温度が均一になり、じんわりと火が通るので失敗しにくいですよ。

おすすめはマグカップ。取り出しやすく、水量の調整もしやすいです。

| 再加熱方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| お鍋 | 仕上がりの調整がしやすい | 時間がややかかる |

| 湯せん | 黄身のやわらかさを保てる | 殻なしだと崩れやすい |

| 電子レンジ | 手軽に温められる | 爆発リスクがある |

| アルミホイル+レンジ | 均一に温まる | 水に完全に沈める必要あり |

ドロドロゆで卵を無駄にしない!おすすめリメイク術5選

再加熱が難しいほど柔らかい卵や、見た目が崩れてしまったゆで卵も、ちょっとした工夫で立派な一品に変身します。

ここでは、特におすすめの簡単リメイクレシピを5つ紹介します。

冷蔵庫の中で「あの卵どうしよう…」と悩んでいたら、ぜひ活用してみてください。

めんつゆで簡単!味付き卵にリメイク

形は保っているけれど、黄身が柔らかすぎる…。そんな卵は「味付き卵」にするのが手軽です。

手順はシンプル。殻を剥いた卵を、濃縮タイプのめんつゆに半日ほど漬け込むだけ。

保存容器にラップを敷いて、卵をしっかり覆えば、まんべんなく味が染み込みます。

ラーメンのトッピングや、ちょっとしたおつまみにもぴったりです。

フォークで崩すだけ!卵サラダ&タルタル風

黄身がドロドロで崩れてしまった卵は、卵サラダにして再利用しましょう。

作り方は以下の通りです。

- フォークで卵をつぶす

- マヨネーズ、塩、こしょうを加える

- お好みで刻んだピクルスや玉ねぎを混ぜる

このままパンに挟んでもよし、レタスにのせてサラダにしてもよし。

余ったら、トーストの上にのせてチーズと一緒に焼くと絶品です。

しっとり炒り卵|お弁当にもピッタリ

卵が完全に固まっていないけれど、使い道に困っているなら炒り卵に。

味付けはしょうゆとみりんを少し加えて、弱火でじっくり炒めるのがポイント。

ご飯にのせて「二色丼」にしたり、おにぎりの具としても便利です。

冷めてもおいしいので、お弁当にもおすすめ。

チャーハンの仕上げに|コクを出す裏技

中途半端な半熟卵は、チャーハンの最後に加えると旨みアップに使えます。

通常通り炒めたチャーハンに、仕上げでドロドロ卵を投入し、さっと火を通すだけ。

卵がとろっと全体に絡んで、まるで「天津チャーハン風」に。

卵を炒めるのが面倒な人にも向いています。

ディップソースでおつまみに|パンにもクラッカーにも

黄身がゆるくて取り扱いが難しい卵は、ディップにリメイクするのが◎。

基本の作り方はこんな感じです。

- ゆで卵にマヨネーズ+粒マスタードを混ぜる

- 塩こしょうで味を整える

- 刻んだ玉ねぎやピクルスを加えてもOK

クラッカーやバゲットにのせれば、ワインにも合うおしゃれな一品に。

| リメイク料理 | 向いている卵の状態 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 味付き卵 | 形あり・やや柔らかめ | 手軽で長持ち |

| 卵サラダ | 完全に崩れた状態 | サンドイッチにも使える |

| 炒り卵 | やわらかめ・混ぜやすい | お弁当に最適 |

| チャーハン | 中途半端な半熟 | コクがプラスされる |

| ディップ | とても柔らかい状態 | おつまみ・パーティー料理にも |

温度を知れば失敗しない!卵の固まり方を科学する

卵を思い通りに加熱するには、「温度の理解」が鍵です。

白身と黄身、それぞれに適した温度帯を知れば、ゆで卵の失敗をグッと減らせます。

この章では、卵の性質を科学的に紐解きながら、失敗しない加熱のコツを解説します。

白身と黄身の固まる温度帯の違い

卵の白身と黄身は、固まり始める温度が違います。

目安としては以下の通り。

| 部位 | 固まり始める温度 | 完全に固まる温度 |

|---|---|---|

| 白身 | 約60℃ | 75〜80℃ |

| 黄身 | 約65℃ | 75℃以上 |

白身の方が低温で固まるという性質を覚えておくと、温泉卵などの加減がうまくなります。

温泉卵や半熟卵を自在にコントロールするコツ

温泉卵を作るなら、60〜65℃を保ちながら15分程度加熱するのが理想。

火加減に自信がない人は、以下の方法がおすすめです。

- 鍋にお湯を沸騰させ、火を止めて卵を入れる

- 蓋をして15〜20分放置(湯温は70℃台をキープ)

また、炊飯器の保温機能(約60〜70℃)を使って作る方法も◎。

加熱しすぎると黄身がパサパサになるので注意してください。

まとめ|ゆで卵がドロドロでもおいしく変身できる!

ゆで卵が思い通りに固まらず、ドロドロのままだと「失敗した…」と落ち込んでしまいますよね。

でも実は、その状態からでも再加熱やリメイクでおいしく復活させることができるんです。

ポイントは、状況に応じて最適な対処法を選ぶこと。

| 卵の状態 | おすすめの対処法 |

|---|---|

| 半熟すぎる(形あり) | お鍋・湯せんで再加熱 |

| 非常に柔らかい(形崩れ) | 卵サラダ・いり卵・ディップにリメイク |

| 中途半端な固まり具合 | 味付き卵・チャーハンの仕上げに |

ゆで卵は、ちょっとした工夫で「失敗」から「アイデア料理」に変わります。

加熱方法や温度管理を知れば、次からは失敗も減らせますし、たとえうまくいかなくても落ち込む必要はありません。

ゆで卵がドロドロでも、工夫次第でおいしく変身できる。

そんな柔軟な発想を持てば、キッチンでの失敗もきっと楽しくなりますよ。